現代に生きる私たちは何かと忙しく、日々厳しい現実との闘いのようにも感じられてしまう。生きていくということは、時として楽しく、時として煩わしくも感じたり、涙する時ですらある。それゆえ、人々はどこかで癒しを求めてさまよう。

ここで紹介する庭園の数々は、室町時代の禅僧として中学・高校の日本史の教科書には必ずといってもいいくらい登場する人物、雪舟が造園したというもの。福岡の山間にあるこの筑豊に、いくつかの庭園を自ら造営、もしくは設計したという。

雪舟が造った庭園、まずは雪舟という人物像にふれ、九州の地、しかもここ筑豊地方で造園創作をおこなったのかを知り、そこから何を感じ取れるのかに迫ってみたい。

雪舟、その人物像とは?

室町時代の禅僧、水墨画の大成した雪舟は、現在の山口県総社市に生まれた。生まれ年については諸説があり定かでないが、世は応仁の乱を皮切りとして戦国時代へと移り変わろうとする時期であった。

京都に移り、当時室町幕府という武家政権と深い関わりのあった禅宗の高僧と交流をもち、後に中国へ渡り画法を習得。

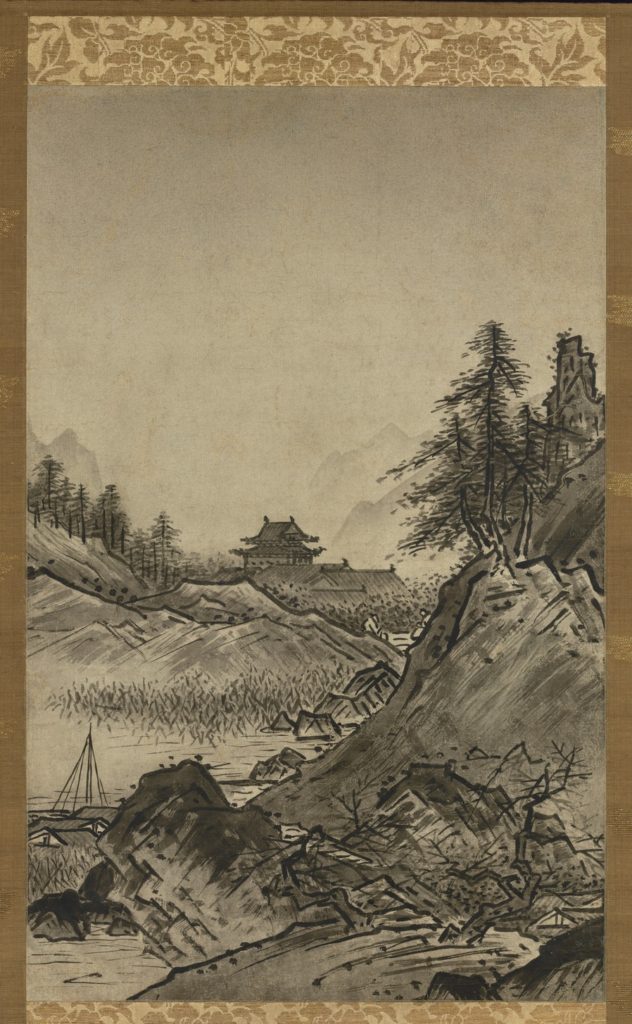

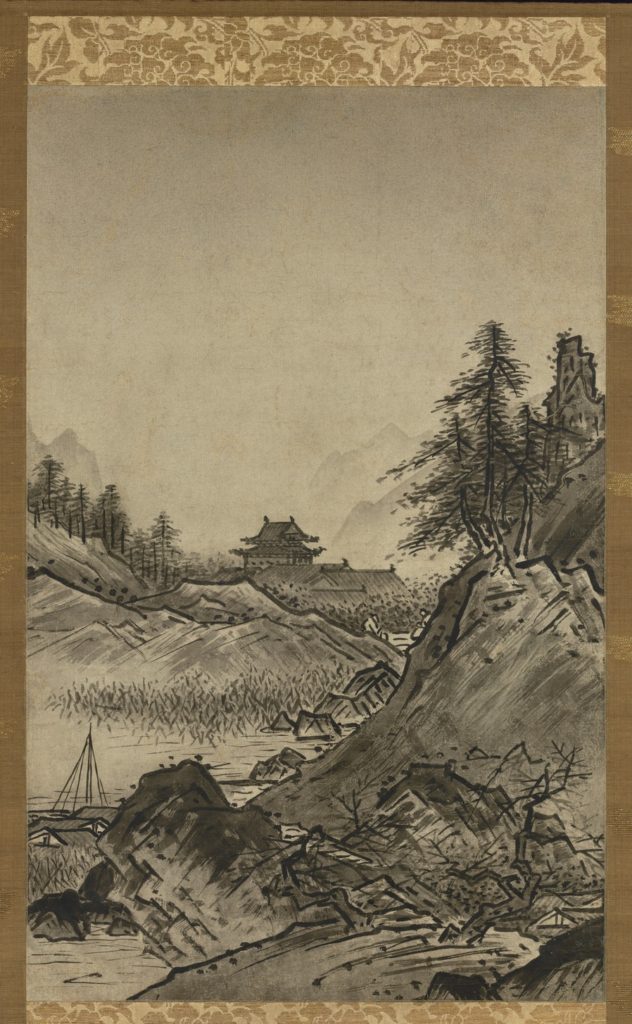

それをもとに作画した「秋冬山水図」をはじめとする数々の作品は、国宝6点ほか多くの重要文化財がある。彼が大成したと言われる水墨画の技法は、日本美術史の中でも画期的なものとされ、のちの江戸時代、尾形光琳も雪舟の作品を繰り返し模したという。

日本での評価以上に海外からの評価が高い画家としても注目され、アメリカのメトロポリタン美術館には雪舟の作品が常設展示されているほど。

聞いたことのある人も多いでしょうが、以下のエピソードは有名。

絵ばかり好んで経を読もうとしないので、寺の僧は雪舟を仏堂の柱にしばりつけてしまいました。しかし床に落ちた涙を足の親指につけ、床に鼠を描いたところ、僧はその見事さに感心し、雪舟が絵を描くことを許しました。

京都国立博物館より

幼い頃から非凡さを象徴するエピソードとして知られ、かつ11歳の時に京都五山(現代的に言えば、国立大学のトップ5とでも言えるでしょう)の一角である相国寺に入り修行を積んだことも考えれば、抜きんでた才能をもつ若い男子像が浮かんでくる。

その非凡な才覚は人々からの支援につながり、応仁の乱が勃発した1467年、戦乱を避けるかのように遣明船で中国へと渡海した。中国各地を巡りながら、水墨画の技法を学び2年間の遊学の末帰国した。

「風景こそ最大の師」という雪舟自身の言葉が残っているが、中国での遊学は当地の水墨画家の模写と中国特有の自然美を徹底的に描写することに明け暮れていたようだ。それほどの才覚をもっていた雪舟という人物、なぜ筑豊にゆかりがあったのだろうか。

水墨画の世界から庭の創造へ

帰国後の雪舟は、九州、山口地方へと赴き、諸国で創作活動をおこなった。雪舟作の庭園として挙げられている事例をみると、京都1、山口16、福岡9、大分7、島根4、広島3という報告がある(白石直典 2000 『雪舟の庭』西日本新聞社刊)。

京都が争乱の舞台になっていたこともあり、雪舟は山口の守護大名大内氏を身を寄せたことをから、九州にも各地へ足を運び、様々な人々と交流しているようである。

江戸時代の寛永期に書かれた『画師的伝宗派図』という文献がある(博多崇福寺住職江月宗玩著)。それには、雪舟の直弟子10名の名があり、その中に英彦山実円坊の等琳という人物が挙げられている。

戦乱とは遠く離れた霊峰は、雪舟にとって絶好の創作の場でもあったようで、直弟子の勧めで英彦山の地に身を寄せたのはかなり可能性のあるものとみられる。

そこで雪舟が造ったと言われる庭園は、英彦山周辺だけで60以上あると言われている。そのうちの代表的なものを以下に挙げよう。

旧亀石坊庭園

旧亀石坊庭園は、昭和三(1928)年旧国指定史跡となって以来、筑豊ではながらく話題になることが少なかった雪舟の庭園。

しかし、こちらの庭園は、雪舟自身の作によるものではと考える研究者もいるほど、その価値が高く評価されている。

貞享元(1684)年六月二十九日、俳人大淀三千風が英彦山に登り亀石坊にたどり着いた時の記述がある。

宿坊亀石の坊一羽亭の庭は、雪舟の作、即興の一紙変ぜざる所より見れば、物と吾と盡ることなし、只虚無の真人を師範とたのみ、乾笠坤鞋にまかせ、光陰を根とし、雲の曙波の夕ぐれ、鳥に案内をさせ、兎に舎をからしむ、幸ひ此山此花泉は、無為の閑道者雪舟和尚の手づま、山虎竜泉の形相をたたみ置かれし、げにと彼の雪翁は畫工得富が跡を追ひ元章先生が手端を心とし、かつ天性通肺の道徳しなれば、箇々緑生の水木に同気し、朝たには、雲門の焼餅に腹を肥し、夕べには趙州の赤大根の辛にて眉をしかめ、三年この菴の柏樹下に被をかぶられし、いとうらやましかりし。

古来夏なし雪舟かた身の禦風、 先ず庭もせに蝉時雨打、主亀石坊一羽軒、

『日本行脚文集』7巻

この記は、雪舟の没年から約百八十年後に書かれたもので、この頃すでに雪舟がこの山に三年間滞在したという伝承があったことがわかる。どこから三年が出たのか不明であるが、雪舟がここで庭を作っていたという推定がなされている。

藤岡大拙は、常栄寺 (山口市)、旧亀石坊 (福岡県英彦山)、萬福寺 (益田市)、医光寺 (益田市)についてはほぼ雪舟の作庭であろうとみている。

また、重森三玲も旧亀石坊の庭は常栄寺の庭と手法が酷似しているので、伝承を問題とするまでもなく雪舟の作庭と信じられると述べている。

このことにふれてもらいたいため、次に英彦山庭園群についてお話ししたい。

あらたに認められた英彦山庭園群

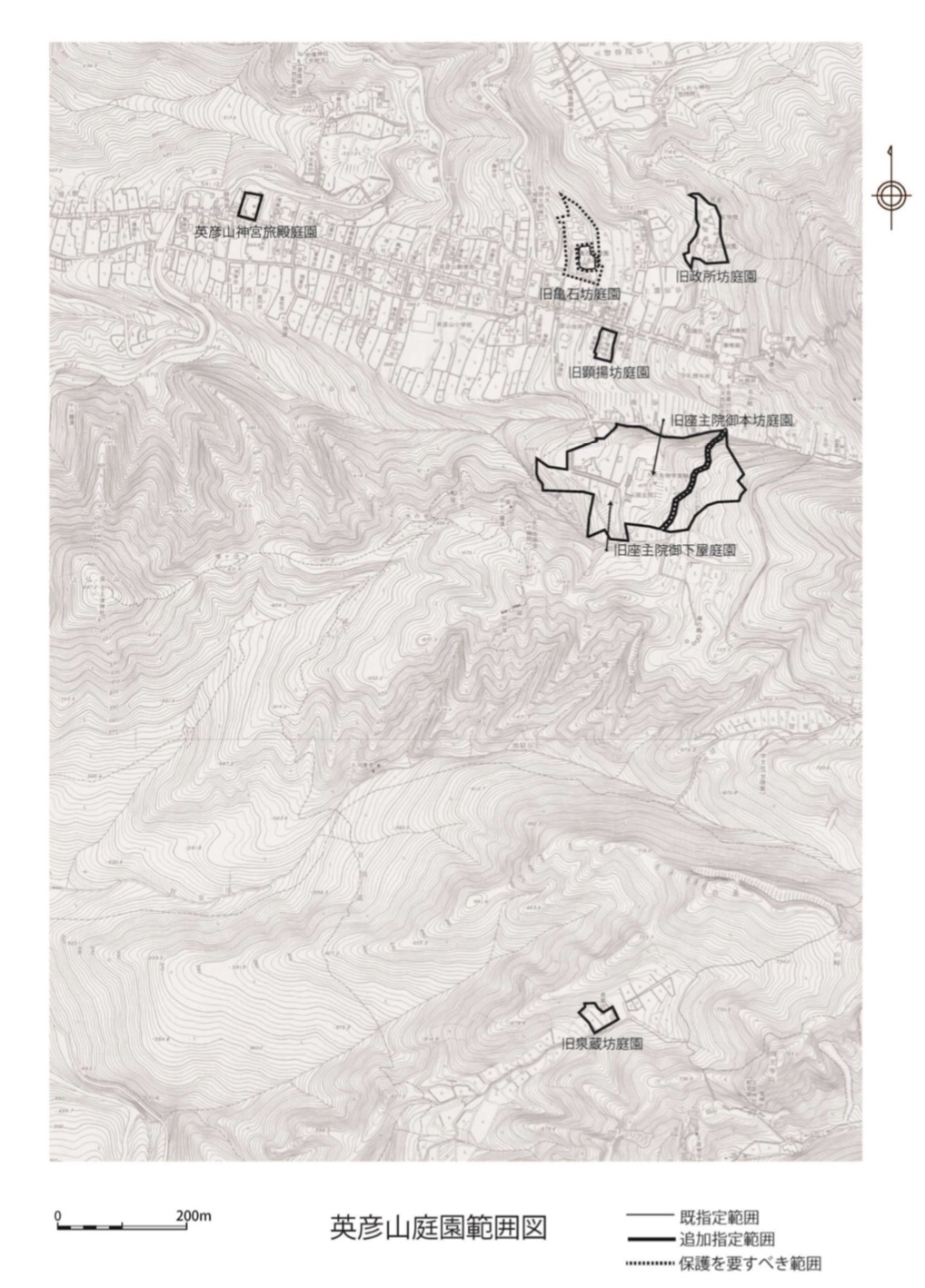

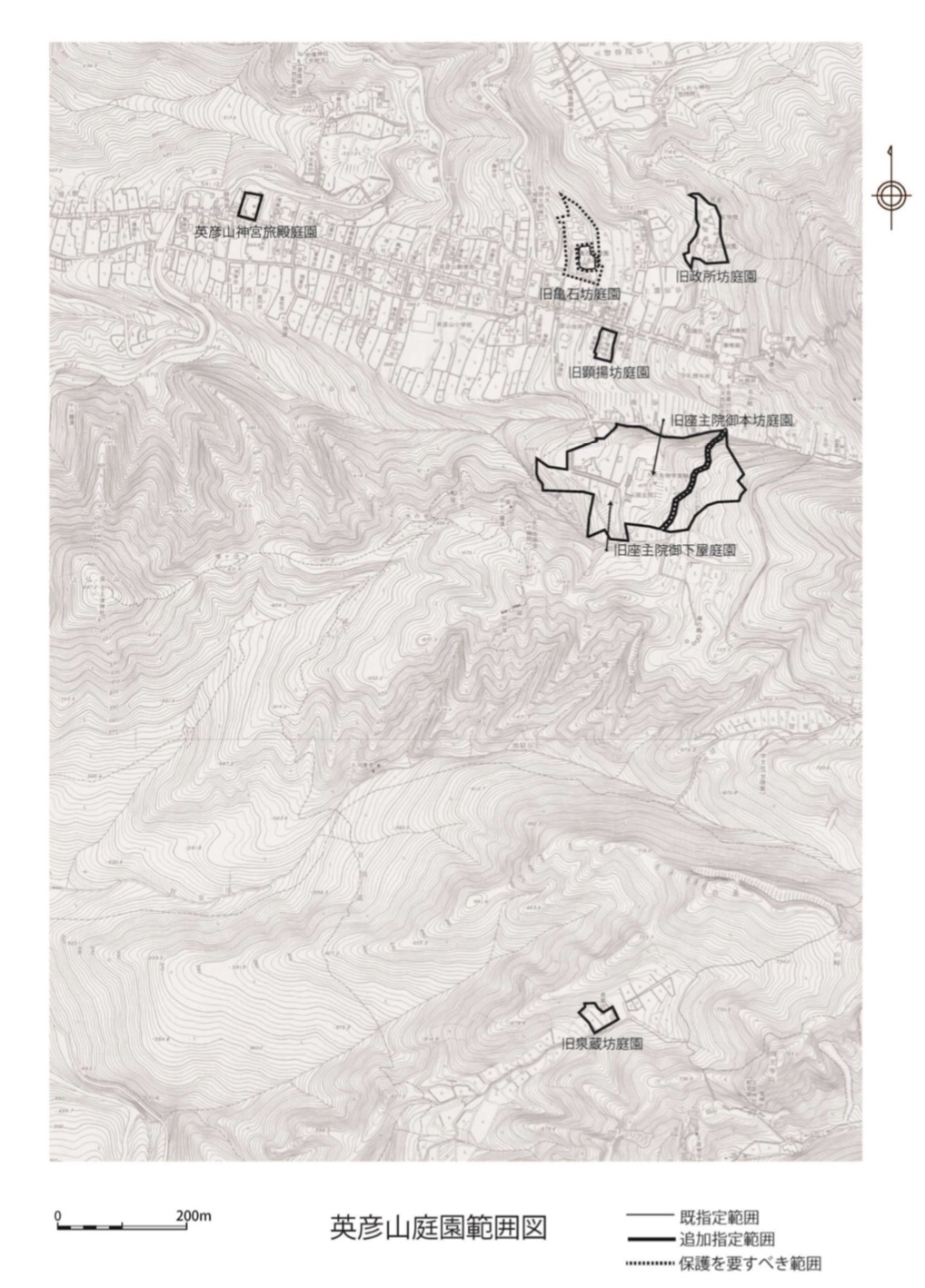

英彦山周辺にたくさんの坊舎を構えた地区内において、どのような庭園があるのだろうか。令和2年に旧亀石坊庭園以外に、国の重要文化財に追加指定を受けた物件が存在する。

以下は添田町が公式に発表した内容である。

名称 英彦山庭園 構成文化遺産

・旧座主院御本坊(ざすいんごほんぼう)庭園

・旧座主院御下屋(ざすいんおしもや)庭園

・旧政所坊(まんどころぼう)庭園

・旧泉蔵坊(せんぞうぼう)庭園

・旧顕揚坊(けんようぼう)庭園

・英彦山神宮旅殿庭園

住所 福岡県田川郡 添田町大字英彦山字上谷1346番2

福岡県田川郡 添田町大字英彦山字上谷669番他5

今回指定面積 10,595.09 ㎡

指定総面積 11,357.09 ㎡

英彦山を管轄する添田町では、平成28年から30年にかけて周辺の庭園に関する調査をおこなったところ、60か所にのぼる数の庭園があると報告されている。

これを受け、60か所のうち特に日本の造園史を理解する上で、特に重要な上記6件を国史跡(庭園)として重要文化財に指定された。そのうちのひとつ、旧顕揚坊庭園を紹介したい。

旧顕揚坊庭園

重森完途は、

《顕揚坊には旧座主院御殿の一部を移築しているが、それは江戸初期と思われる古書院であって、建築と庭園が同一年代である。天和年間(1681〜84)頃の作庭と考えられる》

と述べている。しかし英彦山内にはその「旧座主院御殿の一部古書院」と称するものと同形の建物は、旧顕揚坊以外にも二箇所見られる。

入口は幅一メートルの木戸四枚もある大きな式台で、式台を上がれば参修の間としての広い十二畳と八畳の間が続くもので、これは書院とは異なる。

現地でもこの書院説は否定されている。また昌千代が座主として政所坊に入ったのは天正十五(1587)年とみられるから、旧座主院の地に御殿が作られるのは、早くみても1600年代かと想像される。

そうだとするとその建物を移築後間もなく(江戸時代初期)旧顕揚坊に移築するということは考えにくい。いずれにしても座主院御殿の一部移築説には賛成し難い。

旧政所坊庭園

鎌倉時代(1203〜1334)の英彦山は、年中行事の面でも仏教が中心にあり、天台宗の山岳寺院のようであった。

現在の政所坊跡に立つ説明板によると

《十四世座主舜有の孫娘昌千代が天正十五(1587)年、座主の代職として入峰した時から政所坊を居所とした。慶長六(1601)年、細川忠興が小倉城に入り、自分の猶子とした忠有を昌千代の養子として送りこみ、座主家の再興を行った。庭は昌千代が政所坊に入ってから、忠有の代までの間に作られたもの》

と推測している。重森完途も作庭時期を特に慶長年間(1596〜1615)としているのはこの説をもとにしていると思われる。

なお、雪舟が英彦山に来たとすれば文明二年から文明八(1476)年までの間であろうと思われるから、昌千代が入山する約百年以上前のことでありこの庭の雪舟作庭說はあり得ないとされている。

それでは次に、英彦山のある添田町の隣町、川崎町に残した雪舟の傑作庭園をご紹介したい。

藤江氏魚楽園

川崎町にある人気の紅葉スポット、インスタ映えスポットとしても有名になっている魚楽園も実は雪舟の作と言われている。最近はカフェも開店し、訪れる人々に癒しの空間と時間を演出し、若い世代の人たちの姿も目立つ。

藤江子魚楽園は、福岡県川崎町にある国重要文化財に指定された名園です。その起源は、やはり室町時代の画僧・雪舟の築庭とされます。

雪舟は、この地の自然の地形を生かしながら、枯山水式の庭園を築きました。岩組みや池泉回遊式庭園の造形美は、雪舟独自の境地を表しています。完成した藤江子魚楽園は、当時の武家を中心とした人々に高く評価され、南畝や唐寅らの著名な画家も訪れました。

江戸時代に入ると、庭園は次々と新しい主人に継承されながら大切に守られてきました。明治時代には復元整備され、昭和初期に国の名勝に指定されました。

現在、藤江子魚楽園は、雪舟の庭園美学を色濃く残す貴重な庭園として、多くの人々を魅了し続けています。室町時代の精神文化が息づく、日本を代表する枯山水庭園の傑作なのです。

庭園から語りかけられる雪舟のメッセージ

戦国時代という荒波から避けるように諸国を流浪し、そのなかで創作活動した雪舟。彼は、87歳という長寿を全うしたという。

その晩年まで水墨画や作庭に創作の魂を燃やし続けた。

その魂から私達は何を感じ、学べばいいのだろうか…

水墨画は時の権力者に都合よく活用されてしまう可能性を孕んでいた。各地の地図としての情報価値に重きを置いた戦国大名もいたのかもしれない。

これは雪舟としては不本意であったことが考えられ、「風景こそ最大の師」という思いから、その風景を壊すことなく、無為自然なもの、またはその恩恵など、雪舟自身が感じたことをそのまま水墨画に表現し、たくさんの人々と共有したい。

これが雪舟の水墨画に込めた情熱ではないだろうか?

水墨画の世界とは別に、作庭という創作分野はいわば不動産で、巻物となる水墨画とは違い、その場に行かなければ鑑賞はできない。

ここに目をつけた雪舟は、作庭を通して無為自然であることの意義や、自然、植物などから癒しと心のゆとりを、観る人すべてに与えたかったのではないだろうか。

殺伐とした時代、生死を賭す事もなく、みんなが無為自然で背伸びや欲深に追い求めもせず、人間らしくありましょうと投げ掛ける雪舟の姿が、英彦山庭園群から感じる人は意外と少なくないのかもしれない。

何かに急き立てられながら、どこかでまた争いが起こっている。その点は現代社会もあまり変わりない。このように考えると、雪舟の作庭に込めた魂がメッセージとなって、私たちに投げかけられるようではないか?

現代の和風庭園に癒しを感じるのは、古くから変わりなく人々の心に与える。そこにある和とは、「和む」や「和平」、聖徳太子の言葉を借りれば「和を持って尊し」などに通じる大和魂なのかもしれない。

コメント