一般的な見解として、直方市の福智山山麓で始まったのが高取焼、その手前にある鷹取山の近くで始められたことに、焼き物の名称の由来があるようです。

この高取焼、藩の御用窯でありながら、数奇な運命をたどって400年続く伝統工芸。山の尾根一つ隔てた上野焼とはまったく異なるストーリーに満ちています。

ここではその稀有な陶芸のストーリーと歴史をみてみたいと思います。

筑前藩の藩祖、黒田長政によって始まった茶陶

高取焼は、黒田長政によって日本に招かれた陶工高取八山によって開窯されました。その初期は現在の直方市で作陶が続けられ、上野焼と同様400年以上の歴史を持ちます。筑前黒田藩の御用窯として発展してきました。

その特徴は、豪放かつ大胆な織部好みのスタイルであり、その歴史的な価値と美しさで知られています。

初期の作品は特に古高取焼ともいわれ、後にいくつかの系譜に分かれて発展していきます。具体的には、以下の4つの窯が挙げられます。

・永満寺宅間窯 ・内ケ磯窯 ・山田窯 ・白幡山窯

これらの窯で作られた陶器を特に「古高取」と総称し、古高取焼の系譜としてその歴史的な価値が伝えられています。遠州七窯として筑豊地方の高取焼、上野焼とともに江戸初期には日本でも指折り数える茶陶の代表格でした。

古高取焼の世界 永満寺窯、内ヶ磯窯

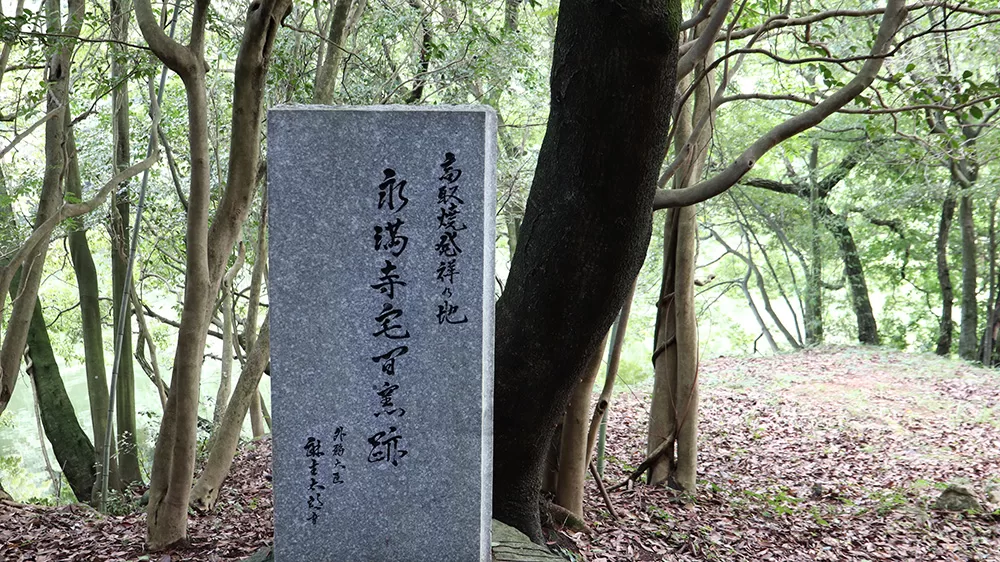

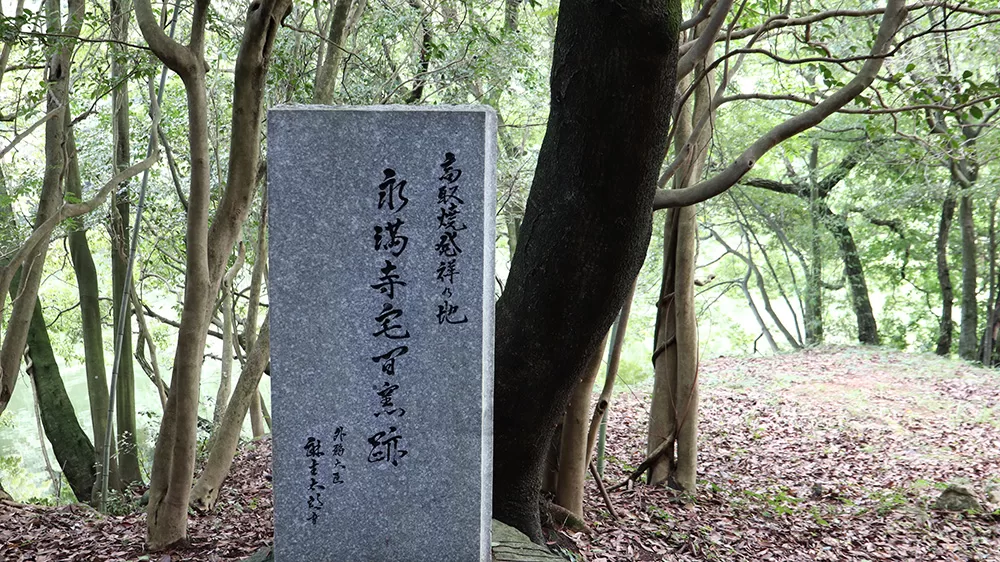

高取焼の始まりは、福岡藩初代藩主黒田長政の命により、慶長十一(1609)年から十九(1614)年の間当時鷹取城主だった手塚水雪が鷹取山麓の永満寺窯を開きました。このため、一般的には同窯の創業は1614年と考えられています。その後、第二の窯である内ヶ磯窯に移ります。

内ヶ磯窯は、慶長一九(1614)年に永満寺窯から移され、全長46.5mと大きな本格的な窯へと変化しました。発掘調査の成果によれば、唐津焼や備前焼との共通点や技術的な交流が行われたのではないかと考えられています。作品も高級茶器から日用品など雑多に含まれているということで、当時の生産状況がうかがえます。

このように永満寺窯から内ヶ磯窯への移り変わりは、福岡藩の支援を受けながら他地域の焼き物に触発されるように進化してきたと言えます。福岡県直方市の陶芸文化として、また郷土史として重要な側面を示しています。

紆余曲折 山田窯、白旗山窯での作陶

1623(元和9)年に長政が逝去したことを機に、八山は1624(寛永元)年に2代藩主・黒田忠之に朝鮮への帰国を希望しました。

しかし、これが忠之の気に触れてしまい、八山は嘉摩郡上山田村(現:福岡県嘉麻市上山田)への蟄居を命じられました。この窯では、日用の雑器が多く作られており、高級茶器などは見られませんでした。これには藩主忠之への配慮があるとみられます。

八山の上山田村蟄居に伴い、多数の陶工たちは隣接する釜ノ口窯(上野焼)に移動しました。後に1630(寛永7)年、八山父子は忠之から帰参を許され、穂波郡合屋川内中村(現:福岡県飯塚市)の白旗山麓に「白旗山窯」を開設しました。

この頃、八山は将軍家の茶道師範である小堀遠州の指導を受け、繊細で優美な作品を残しました。この影響もあって白旗山窯では、遠州の美的な理念を示す美しい寂びの新しい思想に順応した作品が多く見られ、薄造りで洗練された成形美を引き出しているため、「遠州高取」とか「綺麗さび」とも呼ばれています。

小石原焼の発祥とその経緯について

承応三(1654)年に八山が白旗山で亡った後、1665(寛文5)年に上座郡鼓村釜床(現:福岡県朝倉郡東峰村)の「小石原鼓窯」に移窯し、天和年間(1681~1684)には光之と綱政の上覧を得て福岡城松の木坂矢倉で細工を行い、御意に適った物を小石原鼓窯に運んで焼成したという記録も残っています。

小石原焼は、黒田藩の御用窯である高取焼の伝統の技法や様式を受けたとされており、福岡県東峰村に位置する窯元で生産されています。その特徴は、温かみのある土味と独特の技法が美しいとして知られています。

小石原焼の発祥については、複数の説が存在します。一つの説によれば、小石原焼の起源は寛文三(1669)年に遡ります。この年、初代高取八山の孫である八之丞が小石原皿山で陶土を見つけて移住し、陶芸の制作を始めたことがきっかけとされています。

別の説では、天和二(1682)年に三代藩主光之が磁器の生産が盛んだった伊万里から陶工を招き、磁器を作り始めたことが小石原焼の始まりとされています。また、高取焼との交流により、陶器が作られるようになり、小石原独特の焼物が形成されたという説もあります。

これらの説からも分かるように、小石原焼の起源については複数の要素が絡み合った経緯を持っています。そのため、小石原焼のスタイルには伝統的な高取焼の茶陶とともに、さまざまな陶芸が生まれました。

福岡城下でも受け継がれた高取焼

筑前黒田藩の中でも山間深い場所で、小石原焼が芽生えた一方で、藩主のお膝元である福岡の地にも窯が誕生します。

宝永五(1708)年、4代藩主黒田綱政は、早良区西新町の山に黒田藩御用窯として創業させます。それは八蔵の子孫を招いてのことで、これが高取焼味楽窯として現代に受け継がれてきました。

宝永年間(1704~11)に荒戸新町(現:福岡市中央区荒戸)に御陶山を設けた事が文献に見え、1716(享保元)年に早良郡麁原村上の山(現:福岡市早良区祖原)に「東皿山窯」を開窯します。

このようにして1871(明治4)年の廃藩置県まで活動しました。現在では高取八山、高取八仙、鬼丸碧山、亀井味楽達が、伝統的技法による綺麗寂び「遠州高取」の風格を伝えています。

高取焼は黒田藩の中で育まれ、初期の伝統を受けつつも、一方で独自の意匠やデザインとなって陶芸の世界を作り出してきました。

奥深い高取焼きの魅力

そもそもは高級茶器として歩みを始めた高取焼は、「綺麗さび」という様式に象徴されるようにさまざまな和のものづくりへと展開していった。そんなさまざまな様式美の陶芸が、多くの人々を惹きつけて止まない。以下の二つの新聞記事は、そのあらわれで奥が深い。高取焼のそんな魅力と世界、ここでご紹介しましょう。(全文そのまま掲載)

茶陶高取始祖は別所吉兵衛?

日本の伝統文化の茶の湯とともに歩んできた筑前国焼・高取焼の茶陶の始祖は誰か。

千利休から古田織部、小堀遠州まで茶道の三宗匠が好んだ茶器を手がけ、作品に「二」印を刻んだ京陶工の別所吉兵衛こそ、その人では?

そう唱えるのは、高取焼発祥地の直方市で活動する九州桃山茶陶研究会事務局長の小山さん(64)だ。吉兵衛の探究を続ける小山さんとルーツを追った。

「茶器二印は別所吉兵衛」。小山さんは10代で作陶を始めたころ、こんな伝承を耳にしたという。以来半世紀近く、二印のある茶陶と渡り陶工の吉兵衛について調べてきた。

各地の窯や茶陶の収集家を訪ね歩き、出土品や伝品の観察や比較分析を重ねた。古陶磁器研究者の小田栄作さんによる写本「別所吉兵衛一子相伝書」とも出合い、読み込んだ。「歴史の検証は一つの陶片も含め、当時の史料こそ最も重要」と小山さん。高取焼と同じ二印のある備前焼や美濃焼との共通性を茶入や茶わんなどで確認し、伝書から吉兵衛の人物像や足跡もたどり、高取焼の茶陶の起源や変遷に迫った。

その結果、福岡藩の御用うち、窯内ヶ磯窯(直方市)で作られた高取焼の茶陶は「茶の湯の素養がある京陶工集団が各地を渡り歩いて身に付けた技術の集大成」とし、小山さんは特別に「茶陶高取」と呼んでいる。

一方、吉兵衛については「茶入の姿形を第一に吟味した」とされる利休や織部、遠州の目利きの厳しい目にさらされながら作陶してきたと指摘。こうしたことから、「陶工の棟梁だけが一子相伝書を書き残せる。創作茶道具を提唱した利休、奇抜な意匠の茶器を好んだ『へうげもの』(ひょうきんなもの)の織部の指導を受けた棟梁の吉兵衛こそ、茶陶高取の始祖と考えられる」と推察する。

茶陶高取が織部から遠州の好みへと変遷したことを示す証拠も、二印が刻まれ吉兵衛の茶入から見て取れる。それは、福岡市美術館が所蔵する2点。小山さんは10月初めに対面し、手に取った。

1点の好み胸部を三方向から押さえてゆがめ、竹筒のような形で、 仕服(茶入袋)4点を備える。小山さんは「人をもてなし、喜ばせる茶席で鑑賞する茶陶に、使い勝手の良さを追求した機能美を持たせた。人の衣装とも言える4点あるのも銘品ならでは。各人の目をさぞか楽しませたに違いない」という。

もう1点は遠州の好み。形はふっくらと丸みを帯び、「野手」と呼ばれる形仕服2点を備える。 小山さんは「私が知る限り、遠州好みで二印が入ったのはこの茶入だけ。 陶工の指紋となる『ろくろ目』(ろくろで成形する際の指使い)の跡から、織部好みの1 点と同じろくろを使い、同リズムで作られたと分かる。

同一人物の作品と確信素朴な味わいと優美さが調和した 「きれいさび」を極めた遠州が好んだ茶陶は、東峰村小石原と福岡市高取焼の三つの窯元で焼かれている。いずれも家祖は、福岡藩主黒田家に召し抱えられた朝鮮陶工の八山(後に八蔵)。2代藩主忠之の命を受け、八蔵は京都の遠州の下で修業したことが分かっている。

吉兵衛の伝書と 小石原の高取焼宗家に伝わる記録には、同じ薬「春慶」の名がある。 小山さんは「八蔵は遠州の指導を受け、吉兵衛から技術を学んだ。芸の成形に加え、釉薬の組み合わせや調合も教わったのではないか」と見る。吉兵衛ら京陶工、八山か今に続くと考えられる高取焼の茶陶。 小山さんはこう願う。 「三つの窯元は400年前の最高峰の職人が培った秘伝の技を受け継ぎ、遠州好みを作り続け、茶の湯の世界で輝いている。 今後も技を守り、茶陶高取を発展させてほしい」と言う。

高取焼茶陶の謎

筑前国焼・高取焼の茶陶について考えるシンポジウムが発祥地の直方市であった。ゆかりが深い福岡藩の初代藩主黒田長政の没後と、支藩の東蓮寺藩(後に直方藩)の開藩400年を記念した催し。福岡藩の御用窯内ヶ磯窯」が市内に開かれた時期や「王」の印を刻む特異な作風など、窯を巡るなぞをひもといた。(安部裕視)

シンポは、 直方市で活動する九州桃山茶陶研究会(長谷川裕一会長)が主催で、「魅惑の織部高取桃山茶陶の真実」をテーマに11月25日に開催されました。東京国立博物館名誉館員で陶磁器研究者の矢部良明さんが、茶の湯に用いられる桃山様式の焼き物のうち、高取焼の位置づけについて基調講演した。

唐津焼ブランドに

矢部さんは、安土桃山時代から江戸時代にかけ、古田織部や小堀遠州が茶匠として活躍した年代を踏まえ、2人が好んだ茶陶を「慶長」と「寛永」の二つの様式に分類。その転換を確認できるのは「高取焼だけ」 その上で「(遠州の好む)優雅で品のいい『寛永様式』は『遠州高取』として広まる一方、(織部の好む) 『慶長様式』は同じ作風の唐津焼のブランドで売られ、歴史に埋もれていた」とし内ヶ磯窯の発掘調査の成果でその存在に気づかされた」と明かした。

慶長様式の高取焼を、同研究会は「織部高取」と呼んでいる。 内ヶ磯窯で大量に作られたことについて矢部さんは「(作り手)が沸騰するような芸術意欲を獲得したと見える。陶片にも内側から湧き出す力強さを感じ取れる」と評価。

生産拠点が同窯から飯塚市にあった白旗山窯に移ったことや、様式が慶長から寛永に転換したことについては、長政から2代藩主忠之への代替わりが契機になったとみる「忠之は遠州と密接な関係を築いた上で、明解な志向を持ち、茶陶の窯として今日まで400年続く礎をつくった」と説いた。

4人でパネル討論

パネル討論では、矢部さん、唐九郎陶芸記念館(名古屋市) 館長で陶芸家の加藤高宏さん、彫刻家の母里聖徳さん、同研究会事務局長の小山さんが登壇。内ヶ磯窯の開窯年が論点の一つとなった。

儒学者貝原益軒が江戸中期に編んだ「筑前国続風土記」には、慶長19 (1614) 年と記され、開窯年の定説となっている。織部が死去したのはその翌年。白旗山窯の開窯は、現在も寛永様式の茶陶を手がける高取家の記録と風土記に寛永7 (1630) 年と記されている。

小山さんはかねて「内ケ磯窯は30年近く稼働したとみられ、開窯を10年程度前倒しすべきではないか」と提言してきた。

討論でこの小山説を、矢部さんが「画期的な提言」と紹介。

・慶長10年前後に流行した矢筈口(凹型にへこんだ口)を持つ水指が同窯から出土

・織部が慶長6~10年ごろに用いた前産の三角形の花入と同様の、三角にひずめた花人が内ヶ磯窯でも焼かれた

とする2点を踏まえ、矢部さんは「慶長10年までさかのぼる可能性がある」と述べ、「開窯の前倒し」に理解を示した。

王の印は十字架か

「沸騰するような芸術意欲」がうかがえる内ヶ磯窯産の代表作の茶わんが11~12月、所蔵先の唐九郎陶芸記念館の計らいで故郷の直方市に帰り、直方谷尾美術館に展示された。

大きくゆんだ形状で、まきによる焼成や釉薬の働きによって黄金色に輝き、愛好家が守り続けた伝世品の中で極上の優品とされる。 底には「王」の印が刻まれている。

桃山陶を探究した故加藤唐九郎さんの孫高宏さんは陶芸家の視点から「ろくろ師が作ったものを、茶の湯を知り尽くし、美意識の高い人が手を入れ、茶わんに仕立てたのではないか」とみて「それが織部だった可能性がある」と言及。「この茶わんを直方の誇りにしてほしい」 と呼びかけた。

十字架を2本の線で挟むようにも見える 「王」は内ケ磯窯産だけに見られる特徴で、高宏さんは「黒田長政と父如水はキリシタン。 当時の権力構造や経済、武将の精神構造など、さまざまな側面から考える必要がある。 王の中の王、イエス・キリストを指すとも考えられる」との見解を示した。

矢部さんは、なぞの多い桃山の解明に取り組む同研究会に対し「一番面白文化を生み出した安土桃山時代と江戸初期を象徴する高取焼を大いに全国に向けて羽ばたかせてほしい」とエールを送った。

コメント